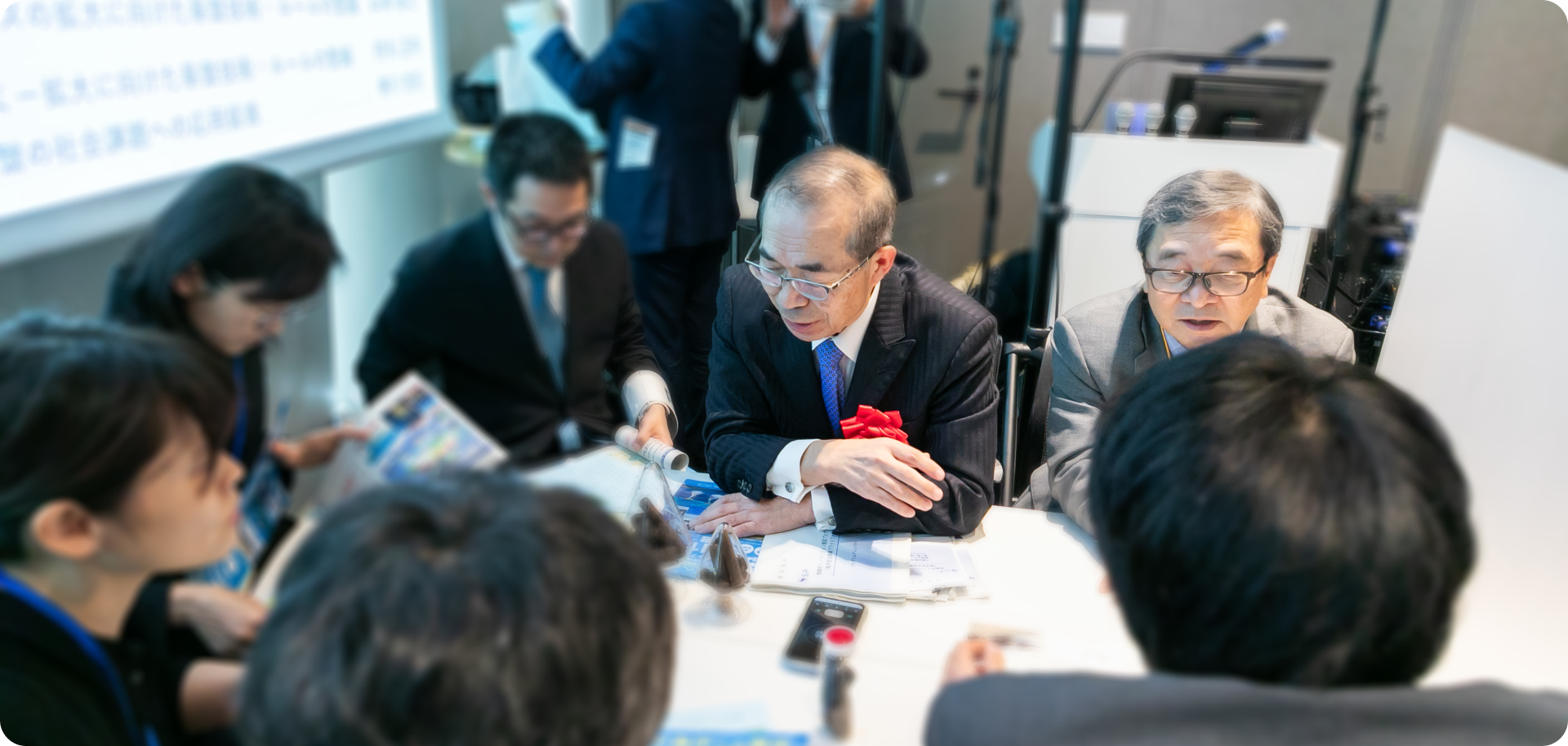

SIP/BRIDGEの取り組みを紹介する「メディア説明会」を開催

2024年11月27日(水)に、「SIP/BRIDGEフォーラム」(主催:内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局)が対面・オンラインハイブリッドで開催されました。フォーラムには総数745名(対面276名、オンライン469名)のお申込みがあり、また、多くのメディアの方にもご参加いただきました。当日は2つの会場に分かれ、各テーマの研究開発・社会実装を推進するプログラムディレクター等が登壇し、目指す社会像や具体的な取り組み内容について発表する課題講演のほか、テーマ横断のパネルディスカッションや研究内容の展示、プログラムディレクターや他の参加者との交流会も実施いたしました。

海の安全を守り、海の資源を活かす

石井正一PDが担当する「海洋安全保障プラットフォームの構築」は、日本の安全保障にとっても重要な海洋保全や、海洋資源利活用のための技術開発を推進するプロジェクト。海洋のデータ収集や資源確保、気候変動対策など、幅広い形で事業化を見据えている。

説明会では石井PDが、海底から採取したレアアース泥のサンプルを提示したり、水深6000メートルを探れる自律型無人探査機(AUV)の「しんりゅう」が取得した海底のデータを示したりしながら、記者の質問に答えた。

石井PDによると、このプラットフォームは「資源開発と海洋環境の両立は必ず実現できる」という考えのもと、3つのミッションで構成されている。

1つ目は「国内でレアアースのサプライチェーンをつくる」というミッションだ。「2027年に、南鳥島の(水深)6000メートルの海底から350トンの泥を採取し、日本独自の分離技術を使ってレアアースを作り上げることを目標にしている」と、石井PDは力を込めた。

2つ目は「海洋環境広域モニタリングシステムの構築」だ。電波の届かない海中で、AUVが環境モニタリングや鉱物資源状況などの調査を自動的に行えるようにする。海洋環境の保全や地球温暖化の観測に必要なデータを効率的に取得することを目指している。

3つ目は、「海洋玄武岩CCS基礎調査研究」だ。環境負荷となる二酸化炭素ガスを海中の玄武岩の中に閉じ込め、鉱物として固定するCCS(二酸化炭素地層貯留)の可能性を南鳥島付近で探る。

石井PDは、SIPで編み出された環境調査手法はISO認証を取得し、国連の国際海底機構にも推奨されていると話していた。

「医療デジタルツイン」で医療の質を改善

「統合型ヘルスケアシステムの構築」は、永井良三PDによると「ひとことで言えば、医療版のSociety 5.0」。医療データを標準化して、個人の健康管理システムとして社会実装するための基盤を構築することを目指している。

「臨床情報プラットフォーム構築による知識発見拠点形成」や「がん診療についての統合的臨床データベースの社会実装」など、全体で15のプロジェクトがあるが、大きく3つのレイヤーに分けられる。

永井PDは、3つをサッカーのフォワード・ミッドフィルダー・ディフェンダーにたとえながら、「医療の現場に近いソリューション、医療情報のシステム基盤、そして、AIを活用した大規模医療データの解析技術という3本の柱があって、それぞれが有機的な関係にある」と説明した。

永井PDから記者に向かって、繰り返し発せられたのは「インフラをしっかり作らなければいけない」という言葉だ。これまで、日本の医療業界では臨床データが各医療機関に散在し、電子カルテも異なるフォーマットで運用されていて、連携が難しいという課題があった。

このような課題を解決するために、医療データを標準化するための基盤となるインフラを作ることが求められている、というのが永井PDの問題意識だ。そのインフラの上に、医学知識を発見したり、患者を支援したりするための「医療デジタルツイン」を構築し、その利活用によって医療の質を改善していこうという構想だ。

永井PDは、東大病院や自治医大病院など10以上の基幹病院が連携した臨床研究チームの図を示しながら、「いまは何万、何十万という臨床データを収集・分析して、研究しないといけない。そのためには、1つの大学病院だけでは対応できない」と話し、全国の医療機関の連携を可能にするデジタル基盤の重要性を訴えていた。

国内マテリアル産業からユニコーン企業を輩出

木場祥介PDが担当する「マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの構築」は、日本国内のマテリアル産業から、社会課題解決型のユニコーン企業(評価額10億ドル以上の未上場ベンチャー企業)を生み出すことを目指すプロジェクト。データ駆動型の材料開発支援や人材育成を通じて、新規事業の創出を推進している。

木場PDによると、このプロジェクトの特徴は「マクロトレンドからのバックキャスティング」という手法にある。未来から逆算して社会課題を特定し、その解決に必要な技術開発を進めるアプローチだ。「社会課題については、意外と未来予測ができる」と木場PDは語る。たとえば20年後から30年後の人口動態は「ほぼ確定している未来」といえる。

SDGsの大きな課題を解決するマテリアルが開発できれば、ユニコーンも決して夢ではない。「日本のマテリアル産業は35兆円規模で、実は自動車産業よりも大きい。そこから新テクノロジーが生まれないわけがない」と木場PDは強調する。

これまでは何がハードルとなっていたのか? 記者の質問に対し、木場PDは「素材の研究開発は、長期的視点が必要だ。欧米企業は15〜20年の長期スパンで行っているが、国内企業だと従来3、4年といった短期的な視点で進められてきていた」と解説する。

そのハードルを、世界のマネーを呼び込んでユニコーンを作り出すことで一気に越えようとするのが、このプロジェクトだ。企業価値を高める、データ駆動で開発期間を短縮する、人材育成といった観点でユニコーン候補企業を支援する。

木場PDは「日本のマテリアル産業には、次々とユニコーン企業を生み出すポテンシャルがある。すでに候補を5つほど採択した」と力を込めていた。

SIP/BRIDGEの取り組みに高い関心

メディア説明会は1時間の枠だったが、記者たちの質問は途切れることなく続き、時間切れ後に追加取材を交渉する様子も見られた。各プロジェクトの社会実装に向けた具体的な取り組みには、高い関心が寄せられていると言えそうだ。

執筆者プロフィール

フリーランス記者。新聞、出版、ネット媒体で20年以上の活動実績があり、デジタルやビジネス、国際問題などの領域で執筆している。

関連記事一覧

SIP/BRIDGEフォーラムイベントレポート SIP/BRIDGEが「食」の未来を変える!【SIP/BRIDGEフォーラムイベントレポート】 2024年11月27日開催「SIP/BRIDGEフォーラム」イベントレポート【前編】 2024年11月27日開催「SIP/BRIDGEフォーラム」イベントレポート【後編】 〈ePARA〉内閣府 科学技術・イノベーション事務局「SIP/BRIDGEフォーラム」で取材活動を行いました 〈日本の研究.com〉未来社会の実現に向けた研究開発を。11月27日「SIP/BRIDGEフォーラム」開催 〈日本の研究.com〉「未来社会」を知る。繋がる。体現する。SIP/BRIDGEフォーラムに562名参加 〈GREEN NOTE〉SIP/BRIDGEフォーラム開催!「Society 5.0」実現に向けた挑戦 〈ニュースイッチ〉「再生材を自動車に使うめどが立った」、トヨタ紡織と豊田合成が再生プラ車部品試作 〈ニュースイッチ〉「日本は世界一のサーキュラーエコノミー国家になれる」…再生プラで車部品、国プロで成果※本記事の内容は取材時点の情報に基づいており、現在の状況と異なる場合があります。また、掲載されているリンクは予告なく変更・削除される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

内閣府の

科学技術・イノベーション

に関する取り組み

科学技術イノベーションこそが経済再生と持続的成長の原動力です。科学技術イノベーション政策を強力に推進し、日本を「世界で最もイノベーションに適した国」としていくことが、今、必要とされています。激動する世界情勢や環境変化のなか、グローバル課題への貢献と国内の構造改⾰という両軸を、どのような政策で調和させることができるのか。日本が目指すより良い未来社会「Society 5.0」の実現に向けた新たなイノベーションへの発展に取り組んでいます。