SIP/BRIDGEが「食」の未来を変える!【SIP/BRIDGEフォーラムイベントレポート】

今回は、SPI/BRIDGEフォーラムの中の「食」にまつわる取り組みを取材してきました。

まずは前提の整理として、SIPとは、BRIDGEとは、という基礎的なところをおさらいします。

「SIP」

戦略的イノベーション創造プログラム

総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)が司令塔機能を発揮して、府省の枠や旧来の分野を超えたマネジメントにより、科学技術イノベーション実現のために創設した国家プロジェクト

「BRIDGE」

研究開発とSociety 5.0との橋渡しプログラム

科学技術・イノベーション制作の方針に基づき、総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)の司令塔機能を生かし各省庁の研究開発等の施策のイノベーション化を推進するプログラム

「Society 5.0」

サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会。

SIPからは「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」

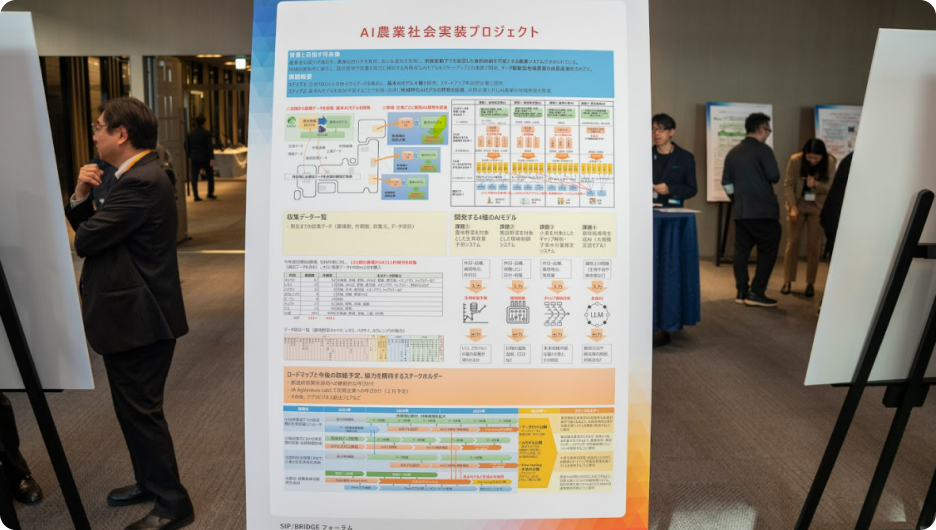

BRIDGEからは「AI農業社会実装プロジェクト」について取材しました。

まず、「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」ではサブプログラムディレクターの南部さんと大西さんにお話を伺いました。

※写真1 豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」SPD大西さん、SPD南部さん

※写真2 展示パネル

記者:最初に研究全体の概要を初心者向けに説明していただいてもよろしいですか?

大西さん:我々が扱うテーマは「食」なので、「食」の危機にあるということが前提です。

食料安全保障、環境の問題、wellbeingの問題など様々な問題がありますが、内閣府主導のプログラムなので、一番国民に身近かつ科学技術が必要な問題に絞り込んでいます。

具体的には「大豆」、「ブリ(沖合養殖)」、「肥料」、「食と健康」に着目しています。

日本の作物といえば米が浮かぶと思うんですが、米は国内で自給できているんです。こと、大豆に関しては、米と並んで日本人に欠かせない作物であるにもかかわらず、自給ができていない。そのため、科学技術を活用して飛躍的に自給率を上げていかなければいけません。

記者:ありがとうございます!次にこの研究で扱う技術の中でもっとも革新的だと思う技術と、その技術が日本をどう変えるのか一言で教えてください!

南部さん:一言は難しいですね、、、笑

というのも「豊かな食」と「持続可能なフードチェーン」という二つの実現を目指していて、特に「豊かな食」は「元気な暮らしを支える食」を示していて、元気な暮らしには人それぞれの多様性があるため、一言でこういう状態になるといい、という方向づけはできないんです。

大豆でいうなら、大事なのは品種です。

品種改良をして、生産量を上げなければいけないんですが、品種改良には下手したら30年くらいかかります。そこを量子コンピューターを使用し、遺伝子の掛け合わせを計算しながら期待値の高い組み合わせを選抜して組み換えを行うことで10年以内に短縮しようとしています。

そういった科学技術を駆使しながら、「国産の最大化」をしていくということになります。

記者:「国産の最大化!」とてもいいキーワードですね!ありがとうございました!

続いて、「AI農業社会実装プロジェクト」から川村さん、高木さんにお話を伺いました。

※写真3 「AI農業社会実装プロジェクト」農研機構 川村さん、高木さん

※写真4 展示パネル

記者:最初に研究全体の概要を初心者向けに説明していただいてもよろしいですか?

川村さん:農業全体で高齢化が進んでおり効率化が求められています。ITの活用は以前から推奨されているものの、なかなか進んでいません。一つの産地でAIを開発しても、隣の産地では使えない。それぞれの産地が違う環境下、違う作物、違う品種を作るため、作り方が全然変わってくる。そのため、スマート農業のプロジェクトが横に広がらないという課題がありました。そこで、我々は全国からビッグデータを集めることにしました。

私たちは年間1億円ほどの予算を使って全国から野菜のデータを集め、まずざっくりとしたAIを作りました。その途中まで作ったAIを各産地に無料で配り、産地ごとに品種に合わせてちょっとしたチューニングをしてもらえば、各産地向けのAIが完成できる状態にしました。

その状態を作ることでAI開発のために各産地が集めなければいけないデータは30分の1になります。

まとめると、我々がやっていることは、

「データを集めること」、「AIを作ること」、「それを配って各企業のシステムに組み込んでもらうまで面倒を見ること」がプロジェクトのポイントになります。

記者:具体的にそのAIはどのように活用できるんですか?

川村さん:収穫量を予測するAI、環境を制御するAI、なぜ収穫量が低いのか原因を分析してくれるAI、そして生成農業版の生成AIなど様々な場面で使うことができます。中でも生成AI、これが一番インパクトのあるAIかと思います。平均年齢が68歳と言われる高齢化が進む農家の方でも使いやすいように、メッセージアプリに日本語で質問したら答えてくれる、というような使いやすい仕組みも考えています。

記者:新たに農業を始めたいという方がこのAIを使えば簡単に農家になることができる 、というようなサポートも可能でしょうか?

川村さん:すぐにベテラン農家さんのようになることは難しいかと思いますが、安定した収益を上げるまでの期間を短くすることはできると思います。新規就農者が増えることはとてもいいことだと思いますし、「農業を元気に」というのはもちろんですが、農業を元気にするというのは「地方を活性化させる」ということだと思います。そして、「地方が活性化すると日本が元気になる」というロジックでこのプロジェクトを進めています。

記者:農家の方の生産性を最大化して、一人一人の農家さんの生産性や収益を最大化することができるAIなんですね!ありがとうございました!

今回のSIP/BRIDGEフォーラムで、科学技術が日本の「食」の未来にどれほど大きな変革をもたらすかを実感しました。量子コンピュータやAIを駆使した取り組みは、国産の最大化や農業の効率化、そして地域活性化に直結する可能性を秘めています。これらの技術が進展することで、持続可能で豊かな食の未来が実現されることを期待し、これからの展開に大いに注目していきたいと思います。

※写真5 交流会

※写真6 SIP第3期課題/BRIDGE施策説明講演

※写真7 集合写真

執筆者プロフィール

株式会社APOLLO PICTURE

代表取締役 宮内優樹

関連記事一覧

SIP/BRIDGEフォーラムイベントレポート SIP/BRIDGEの取り組みを紹介する「メディア説明会」を開催 2024年11月27日開催「SIP/BRIDGEフォーラム」イベントレポート【前編】 2024年11月27日開催「SIP/BRIDGEフォーラム」イベントレポート【後編】 〈ePARA〉内閣府 科学技術・イノベーション事務局「SIP/BRIDGEフォーラム」で取材活動を行いました 〈日本の研究.com〉未来社会の実現に向けた研究開発を。11月27日「SIP/BRIDGEフォーラム」開催 〈日本の研究.com〉「未来社会」を知る。繋がる。体現する。SIP/BRIDGEフォーラムに562名参加 〈GREEN NOTE〉SIP/BRIDGEフォーラム開催!「Society 5.0」実現に向けた挑戦 〈ニュースイッチ〉「再生材を自動車に使うめどが立った」、トヨタ紡織と豊田合成が再生プラ車部品試作 〈ニュースイッチ〉「日本は世界一のサーキュラーエコノミー国家になれる」…再生プラで車部品、国プロで成果※本記事の内容は取材時点の情報に基づいており、現在の状況と異なる場合があります。また、掲載されているリンクは予告なく変更・削除される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

内閣府の

科学技術・イノベーション

に関する取り組み

科学技術イノベーションこそが経済再生と持続的成長の原動力です。科学技術イノベーション政策を強力に推進し、日本を「世界で最もイノベーションに適した国」としていくことが、今、必要とされています。激動する世界情勢や環境変化のなか、グローバル課題への貢献と国内の構造改⾰という両軸を、どのような政策で調和させることができるのか。日本が目指すより良い未来社会「Society 5.0」の実現に向けた新たなイノベーションへの発展に取り組んでいます。