課題テーマ 海洋安全保障プラットフォームの構築

プログラムディレクター

※ 肩書き・所属は取材当時

石井 正一

日本CCS調査株式会社顧問

経歴

1973年に新潟大学人文学部経済学科を卒業後、同年に石油資源開発株式会社に入社。2003年に取締役企画室長。2005年に常務執行役員長岡鉱業所長。2006年に常務取締役。2011年に専務取締役。2014年に代表取締役副社長と相馬プロジェクト本部長を兼務。同社では2020年まで顧問を務める。

2008年には日本CCS調査株式会社の設立と同時に代表取締役社長に就任。現在は顧問。

そのほか多くの要職を歴任し、2016年には内閣府SIP第1期「次世代海洋資源調査技術」プログラムディレクター代行に就任し、SIP第2期「革新的深海資源調査技術」ではプログラムディレクターを務めた。

2023年よりSIP第3期プログラムディレクター。

経歴

1973年に新潟大学人文学部経済学科を卒業後、同年に石油資源開発株式会社に入社。2003年に取締役企画室長。2005年に常務執行役員長岡鉱業所長。2006年に常務取締役。2011年に専務取締役。2014年に代表取締役副社長と相馬プロジェクト本部長を兼務。同社では2020年まで顧問を務める。

2008年には日本CCS調査株式会社の設立と同時に代表取締役社長に就任。現在は顧問。

そのほか多くの要職を歴任し、2016年には内閣府SIP第1期「次世代海洋資源調査技術」プログラムディレクター代行に就任し、SIP第2期「革新的深海資源調査技術」ではプログラムディレクターを務めた。

2023年よりSIP第3期プログラムディレクター。

課題について

目指す社会の姿:持続可能な海洋資源の開発と環境保全が実現された社会

海洋中に存在するレアアース資源について、現在、重大な課題が生じています。レアアース資源は日本の産業振興に不可欠であるにもかかわらず、実態は輸入に依存しており、国際情勢が不安定な現在では、安定供給に脆弱性がある状況となっているのです。

また、地球沸騰化といわれるまでに地球温暖化が進んだ現代では、地球温暖化そのものに加えて、気候変動に大きな影響を与える深海環境の見える化も大きな課題となっています。

私たちは最新技術の研究開発を進めることで、海洋資源の開発と環境保全との調和を図り、日本の新たなる海洋産業の創出・発展に貢献します。

私たちのミッション

国産レアアース資源のサプライチェーン構築、海洋環境の広域モニタリングシステム構築、海洋玄武岩を利用したCCS(海底下に二酸化炭素を貯留する技術)の基礎研究により、海洋資源の開発と環境保全に取り組むことが、私たちのミッションです。

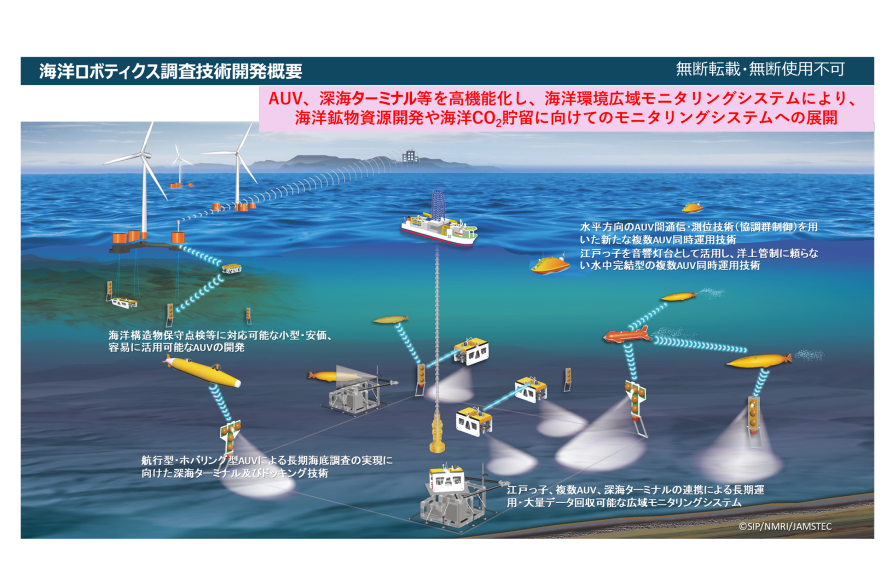

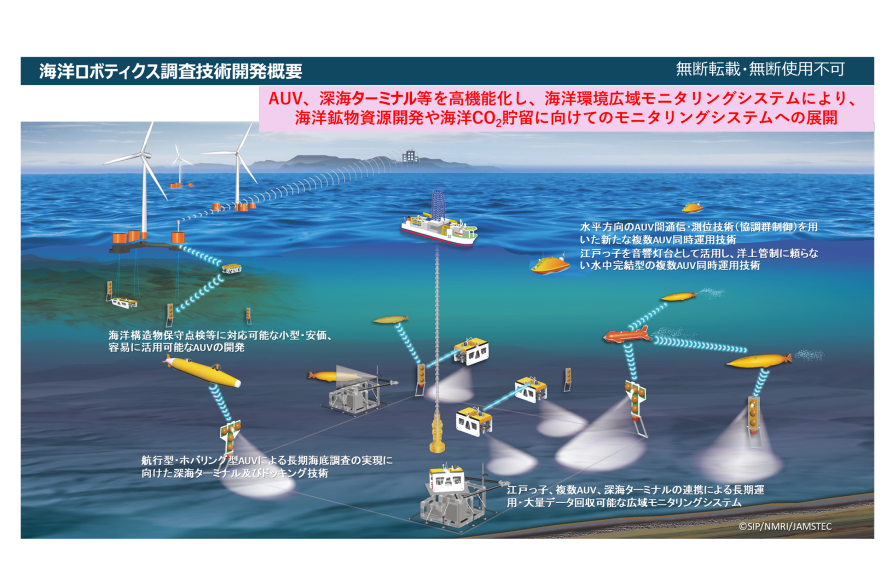

キーワード:海洋ロボティクス技術

地球温暖化に伴う海洋への影響を明らかにするためには、海洋環境を広域にわたってモニタリングする必要があります。しかし、海面に近い部分のデータは蓄積が進んでいるのですが、より大きなインパクトを与える深海エリアのデータは決定的に不足している状況です。

この課題を解決するために私たちが開発を進めている技術が、ロボットを用いて大量に海洋観測データを収集する海洋ロボティクス技術です。

この技術は、AUV(自律型無人潜水機)、海底観測装置「江戸っ子1号」、深海ターミナルの3つの機器から構成されています。

海洋観測データ収集にあたっては、海中ではAUVが航行しながら海洋環境の調査を行い、海底では「江戸っ子1号」が海洋環境の定点観測を行います。このようにして収集されたデータを深海ターミナルが衛星経由で陸上に送ることで、これまでにない速さでの観測データの大量取得が可能となるのです。

また、これらの機器は他の面でも連携しています。

例えば、AUVは深海ターミナルとドッキングすることで、家庭用ロボット掃除機のように非接触充電を行うことができます。これにより、AUVは長期間海中で調査作業ができます。

また、「江戸っ子1号」に、AUVの海中航行の道しるべとなる音響灯台機能を持たせることで、AUVの測位精度向上に貢献することができます。

本課題の直近の成果・ユースケース

私たちのミッションそれぞれについて、直近の主な成果をご紹介します。

国産レアアース資源開発に向けては、日本のEEZ(排他的経済水域)内に位置する南鳥島沖の海底に、産業的規模の開発が可能なレアアースの存在を確認しました。

海洋環境の広域モニタリングシステム構築に向けては、AUVの複数機編隊での隊列制御や群制御技術の実証試験が着実に進んでいます。

海洋玄武岩CCS実現に向けては、南鳥島南西のEEZで探査を進めた結果、その中の海山にCO2の大規模貯留を可能とする地質構造が存在することが有力となりました。

このように、世界最先端の基礎調査研究が着々と進展しています。

読者へのメッセージ

私たちの課題は、SIP第1期から取組みを続けており、今年で11年目になります。

SIP開始当初を思い返すと、レアアース泥の資源開発やAUVは、なかなか夢の段階を脱することができないのではないかと思われていました。

しかし、第3期の2年目を迎えた今、夢のように思えた技術も、しっかりと地に足のついたステージに入ってきています。

そして、このステージをクリアした2028年のSIP第3期終了時点では、ポストSIPの日本における海の見える化、国産レアアース資源開発への道筋を明らかにしたいと考えています。

ぜひ皆様方からの一層のご支援、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

記事作成時期2025年3月3日

(記事の内容は作成時時点のものです)

第3期の課題一覧

内閣府の

科学技術・イノベーション

に関する取り組み

科学技術イノベーションこそが経済再生と持続的成長の原動力です。科学技術イノベーション政策を強力に推進し、日本を「世界で最もイノベーションに適した国」としていくことが、今、必要とされています。激動する世界情勢や環境変化のなか、グローバル課題への貢献と国内の構造改⾰という両軸を、どのような政策で調和させることができるのか。日本が目指すより良い未来社会「Society 5.0」の実現に向けた新たなイノベーションへの発展に取り組んでいます。