課題テーマ スマートインフラマネジメントシステムの構築

プログラムディレクター

※ 肩書き・所属は取材当時

久田 真

東北大学大学院工学研究科 教授 兼 インフラ・マネジメント研究センター センター長

経歴

1963年生まれ。1990年京都大学卒業。建設会社、東京工業大学助手、新潟大学助教授、土木研究所主任研究員を経て2009年より現職。2014年に大学内に設置されたインフラ・マネジメント研究センターのセンター長に就任。国土交通省、経済産業省、地方自治体の各種審議会・委員会の委員長等を歴任し、2023年よりSIP第3期プログラムディレクター。

経歴

1963年生まれ。1990年京都大学卒業。建設会社、東京工業大学助手、新潟大学助教授、土木研究所主任研究員を経て2009年より現職。2014年に大学内に設置されたインフラ・マネジメント研究センターのセンター長に就任。国土交通省、経済産業省、地方自治体の各種審議会・委員会の委員長等を歴任し、2023年よりSIP第3期プログラムディレクター。

課題について

目指す社会の姿:誰一人取り残さない、効率的なインフラ・マネジメントが進んだ社会

日本のインフラ(インフラストラクチャー)には、インフラ自体の老朽化、激甚化していく災害への対応、建設現場での労働力不足など、解決すべき喫緊の課題が数多く存在しています。

また、サイバー空間と現実空間が高度に融合する新たな社会「Society 5.0」の実現に向けては、インフラがその基盤として不可欠な構成要素となっています。

このような課題を解決し、「Society 5.0」を実現するためには、インフラ分野における科学技術のイノベーションが重要だと考えています。

私たちは、技術革新によって効率的なインフラ・マネジメントが進んだ、誰一人取り残さない社会を「未来のまち」と定義し、その実現を目指して本課題の取り組みを進めています。

私たちのミッション

デジタルデータを活用してインフラの維持管理等を行うことにより、持続可能で魅力あるまちづくりを推進するシステムを構築することが、私たちのミッションです。

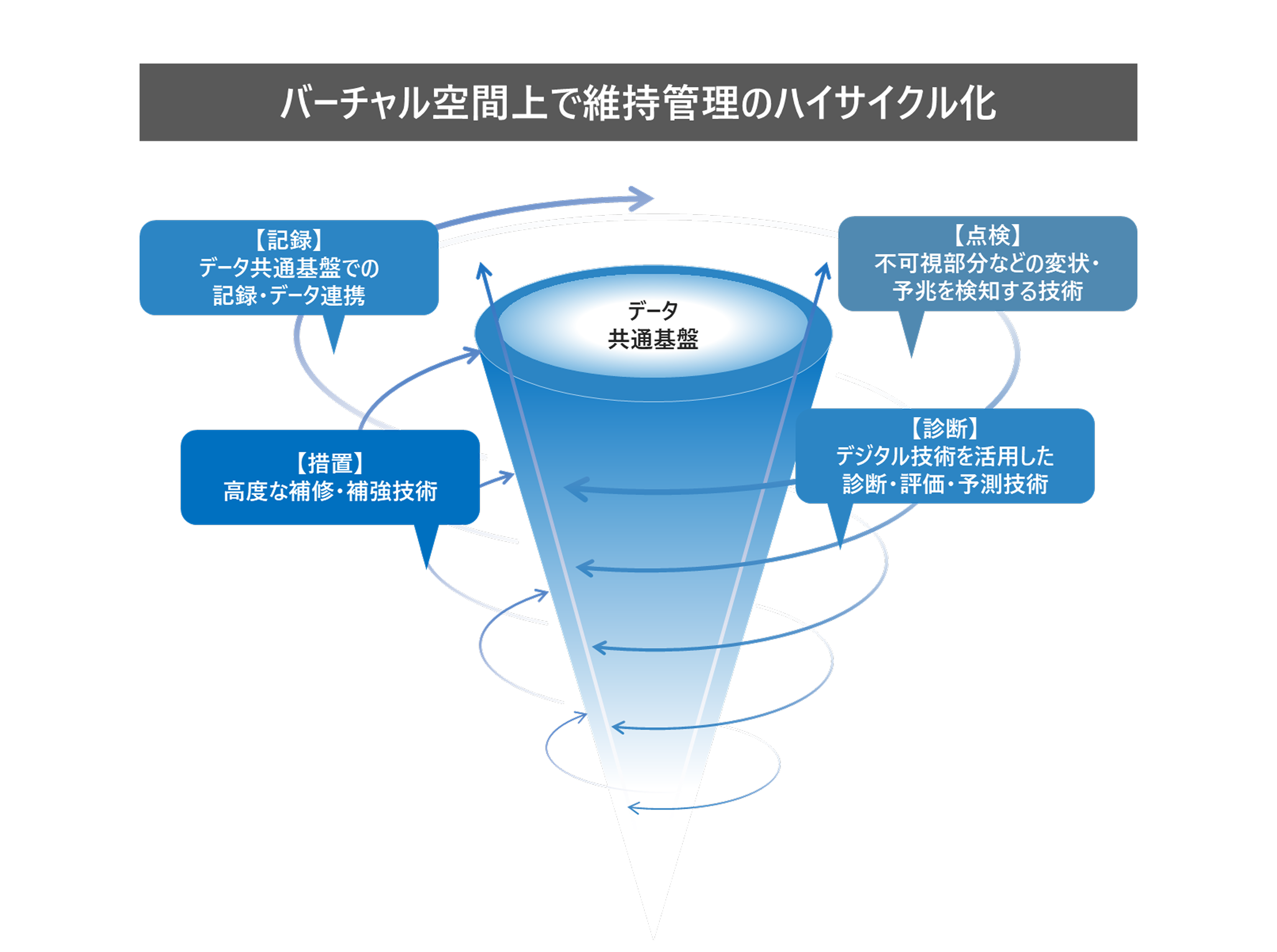

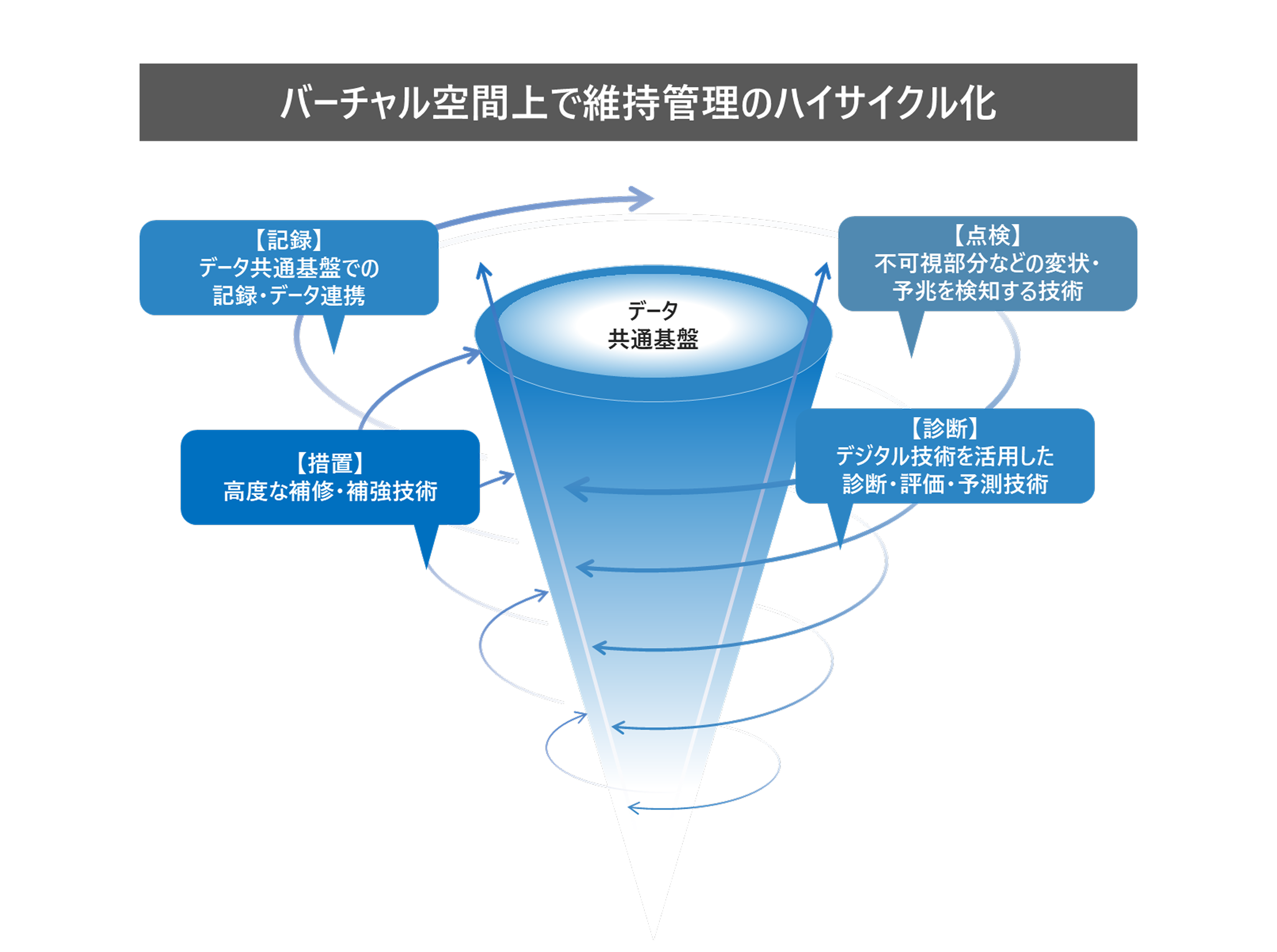

キーワード:維持管理のハイサイクル化

インフラの維持管理についてはこれまで様々な技術開発が行われてきましたが、残念ながら、理想的な予防保全、つまり、症状が酷くなる前から維持管理を徹底することを実現するようなメンテナンスサイクルは、未だ確立されていません。

この理想的な予防保全を実現するために、私たちは様々な技術開発に注力しています。

具体的な例としてまず挙げられるのは、維持管理のハイサイクル化です。

デジタルツインや数値シミュレーションを活用することで、従来のメンテナンスサイクルとは異次元の速さで、インフラの維持管理を行うことが可能となります。

また、人工衛星を活用して維持管理を行う取り組みも進めています。

地球を周回する人工衛星からは、40km²の広範囲にわたって、ミリメートル単位の精度で建物等の状況をモニタリングすることができます。この情報を活用することで、取りこぼしのない維持管理を行うことが可能となります。

この人工衛星の活用では、同じSIP課題である「スマート防災ネットワークの構築」とも連携しており、防災という観点からも、より効率的・計画的な対策を実現することができます。

本課題の直近の成果・ユースケース

本課題では、インフラをスマート化させるという観点から、グリーンインフラの社会実装を進めています。

グリーンインフラとは、自然環境の機能を活用して社会課題を解決するという考え方です。

具体的には、千葉県の印旛沼周辺で、生態系機能のポテンシャルマップを作成することによって、生態系を活用する地元企業や自治体の活動を促進する仕組みづくりを行っています。

この取り組みは市議会でも歓迎されており、今後は本事例を足がかりに他の地域に展開していきたいと考えています。

読者へのメッセージ

インフラは、様々な地域で様々な立場の方々がその構築に携わり、利用しているという点で非常に公共性が高い分野といえます。そのため、私たちは、産学官の連携を進めることで、その地域や事情にあわせた、きめの細かいスマート化を目指しています。

また、これまでの「建設」とは、インフラを作ることを専ら目的として行われてきましたが、これからは作ったインフラを活用することが重要な目的となってきています。このようなインフラ活用を通じて、私たちは、社会で暮らす皆さんのウェルビーイングを達成していきたいと考えています。

記事作成時期2025年3月3日

(記事の内容は作成時時点のものです)

第3期の課題一覧

内閣府の

科学技術・イノベーション

に関する取り組み

科学技術イノベーションこそが経済再生と持続的成長の原動力です。科学技術イノベーション政策を強力に推進し、日本を「世界で最もイノベーションに適した国」としていくことが、今、必要とされています。激動する世界情勢や環境変化のなか、グローバル課題への貢献と国内の構造改⾰という両軸を、どのような政策で調和させることができるのか。日本が目指すより良い未来社会「Society 5.0」の実現に向けた新たなイノベーションへの発展に取り組んでいます。