課題テーマ サーキュラーエコノミーシステムの構築

プログラムディレクター

※ 肩書き・所属は取材当時

伊藤 耕三

東京大学 特別教授/(国研)物質・材料研究機構 フェロー

経歴

1986年東京大学大学院修了、工学博士。通商産業省工業技術院主任研究官、東京大学講師、准教授、教授を経て現在、東京大学特別教授、(国研)物質・材料研究機構 フェロー。

内閣府ImPACT「超薄膜化・強靭化「しなやかなタフポリマー」の実現」PM、NEDOムーンショット「非可食性バイオマスを原料とした海洋分解可能なマルチロック型バイオポリマーの研究開発」PM、内閣府SIP「サーキュラーエコノミーシステムの構築」PD。架橋点が自由に動く環動高分子材料の発明等、高分子分野における世界的な権威で知られる。2023年よりSIP第3期プログラムディレクター。

経歴

1986年東京大学大学院修了、工学博士。通商産業省工業技術院主任研究官、東京大学講師、准教授、教授を経て現在、東京大学特別教授、(国研)物質・材料研究機構 フェロー。

内閣府ImPACT「超薄膜化・強靭化「しなやかなタフポリマー」の実現」PM、NEDOムーンショット「非可食性バイオマスを原料とした海洋分解可能なマルチロック型バイオポリマーの研究開発」PM、内閣府SIP「サーキュラーエコノミーシステムの構築」PD。架橋点が自由に動く環動高分子材料の発明等、高分子分野における世界的な権威で知られる。2023年よりSIP第3期プログラムディレクター。

課題について

目指す社会の姿:今捨てているものが「ゴミ」ではなく「資源」であるという認識が当たり前の社会

多くの材料は、大量生産され消費されて廃棄される「リニアエコノミー」という形で利用されています。特にプラスチックのリサイクルは不十分で、皆さんの家庭でも燃えるごみとして出されることが多いのではないでしょうか。そこで、プラスチックを再資源化し、再利用する「サーキュラーエコノミー」という概念が重要になっています。

従来の「リサイクル」と大きく異なる点は、経済的な合理性やビジネスモデルの変革も求められるという点です。例えば、2023年7月にはヨーロッパでELV(End-of-Life Vehicles)規則案が発表され、2030年以降に販売される車のプラスチックの25%をリサイクル原料にすることが求められています。この規則案は自動車業界に大きな衝撃を与えており、日本も大きな影響を受けると考えられます。

本SIPでは、皆さんが廃棄しているプラスチックを実際に集めて再利用しようと試みています。最初は自動車を対象としていますが、最終的には家電や容器包装、建築材料などへも展開し、あらゆるプラスチックを再利用することが当たり前になる。そんな社会の実現を目指しています。

私たちのミッション

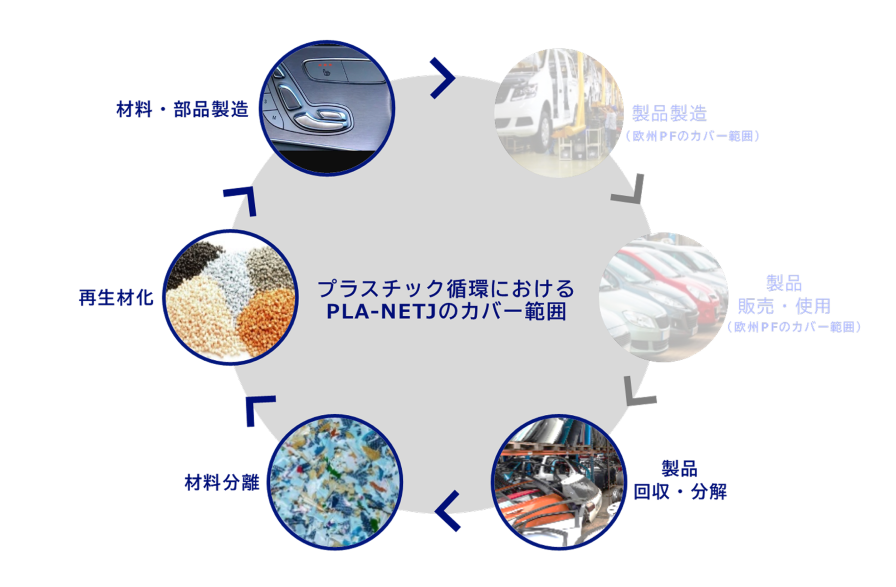

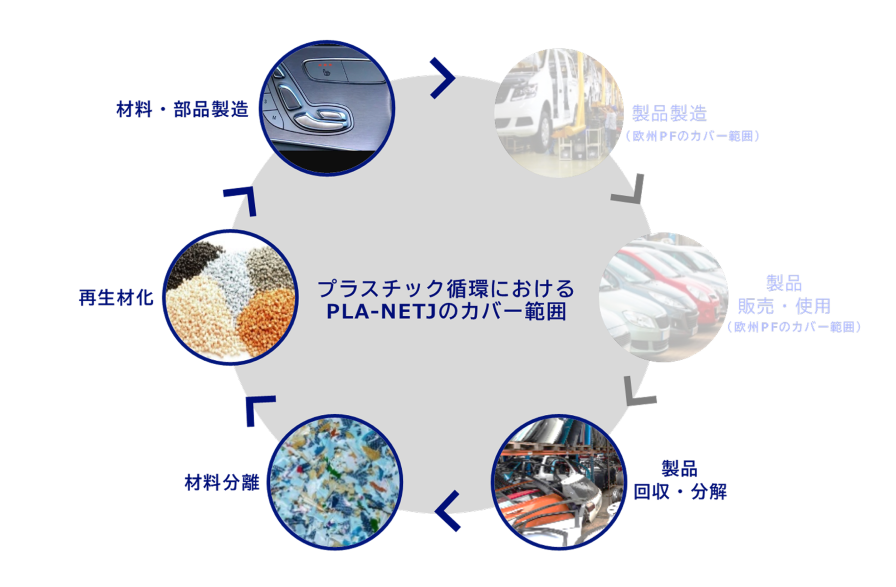

皆さんが捨てているものが「ゴミ」ではなく経済的な価値を持つ「資源」であるという「サーキュラーエコノミー」の概念が社会的に受容されて、経済合理性に裏付けられたバリューチェーンが生まれ、それをもとにビジネスモデルが構築される。また、そのようなシステム構築を後押しするような情報流通プラットフォーム(PLA-NETJ)の整備や、情報開示に関する国際的なルール形成に貢献することが私たちのミッションです。

キーワード:PLA-NETJ

「PLA-NETJ」とは、プラスチック情報流通プラットフォームを意味する、Plastic Networking for Environmental Transformation Japanの略称です。

サーキュラーエコノミーの中で、製品のライフサイクルやカーボンフットプリントのデジタル化はDPP(デジタルプロダクトパスポート)としてヨーロッパが先行しており、日本は後れを取っています。一方で、リサイクル品を集めてどのように活用するかという点のデジタル化はヨーロッパでもまだあまり進んでいません。

私たちは、「PLA-NETJ」を整備することで、この分野のデジタル化を世界に先駆けて進めようとしています。

鍵となるのは、入力する情報についてのルール形成、すなわち要件定義です。本課題では、並行して実施しているプラスチック再生材を利用した自動車部品製作の実証試験のデータをPLA-NETJに入力することで、実際に自動車分野におけるリサイクル材の流通のデータがきちんと入力可能な情報流通プラットフォームを構築しています。その実施例をもとに業界とも協力しながらルールを形成し、そのルールを文書化して国際標準化に貢献していきたいと考えています。

直近の成果・ユースケース

本課題では、廃棄されたプラスチックを実際に集めて自動車の部品を作るという世界でもあまり例を見ない試みに成功しました。

このプロジェクトには、自動車メーカー、自動車部品メーカー、化学メーカー(コンパウンダー)、リサイクラー、プラスチックを排出するブランドオーナー、小売業者などが参加しています。これまで、製品を作る「動脈産業」とリサイクルする「静脈産業」の連携があまりうまく行っていませんでしたが、今回のプロジェクトではそれらの関係者が一致団結し、1つの成功例を創り出しました。さらにこの実証実験のデータは「PLA-NETJ」に入力され、ルール形成の検討にもつながっています。

読者へのメッセージ

日本のように家庭でもペットボトルやキャップをきちんと分別する国は他になく、日本は世界一のサーキュラーエコノミーのモデル国家になる可能性を秘めています。

サーキュラーエコノミーを社会に定着させ、持続可能な未来を築くためには、事業者や製造メーカー、そして一般消費者も含めた社会全体の協力が成功の鍵となります。何卒ご協力をお願い申し上げます。

記事作成時期2025年2月3日

(記事の内容は作成時時点のものです)

第3期の課題一覧

内閣府の

科学技術・イノベーション

に関する取り組み

科学技術イノベーションこそが経済再生と持続的成長の原動力です。科学技術イノベーション政策を強力に推進し、日本を「世界で最もイノベーションに適した国」としていくことが、今、必要とされています。激動する世界情勢や環境変化のなか、グローバル課題への貢献と国内の構造改⾰という両軸を、どのような政策で調和させることができるのか。日本が目指すより良い未来社会「Society 5.0」の実現に向けた新たなイノベーションへの発展に取り組んでいます。